Aux lecteurs de L’amie prodigieuse qui n’auraient pas encore découvert la suite, disons d’emblée que Le nouveau nom d’Elena Ferrante (sous-titré Jeunesse, traduit de l’italien par Elsa Damien) tient ses promesses. On y retrouve le quartier populaire de Naples autour de Lenù et Lila – leur amitié mise à l’épreuve par le mariage de Lila Cerullo, la fille du cordonnier, avec Stefano Carraci, l’épicier, alors que Lenù (Elena Greco, la fille du portier de mairie et la narratrice) poursuit ses études.

Quand au printemps 1966, Lenù lit les cahiers personnels de Lila, qui les lui a confiés par crainte que son mari ne les trouve, elle y retrouve toute la séduction de son amie d’enfance. Lila a souffert de voir Lenù entrer sans elle dans le secondaire, puis s’est lancée avec enthousiasme dans la création de nouvelles chaussures Cerullo en compagnie de son frère Rino. A son mariage, malgré le choc de découvrir la première paire qu’elle a réalisée, achetée par Stefano, aux pieds de l’arrogant Marcello Solara, « Mme Carraci », à seize ans, semble se soumettre à son nouveau statut.

Doit-elle l’imiter, accepter les codes de son quartier, réprimer ses prétentions ? Tout en s’interrogeant, Lenù sort avec Antonio, le mécanicien, très jaloux de Nino Sarratore, fils aîné d’un journaliste et excellent élève, que Lenù admire. Mais elle comprend bientôt, après son retour du voyage de noces, qu’elle a peut-être tort d’envier Lila et ses nouvelles toilettes : son mari la frappe. Alors Lenù se remet sérieusement à étudier, après une période de flottement, et accepte l’invitation de Lila de se réfugier dans une pièce de son appartement pour travailler au calme.

« Au lycée, personne ne s’exprimait comme Nino, sans crainte des professeurs ni du proviseur. Non seulement il était le meilleur dans toutes les matières, mais il savait des choses qu’on n’enseignait pas et qu’aucun autre élève, même excellent, ne connaissait. Et il avait du caractère. Et il était beau. » Quand il s’adresse à elle, Lenù est comblée, mais une jeune fille « nette et soignée » l’attend après les cours, avec qui elle ne pourrait rivaliser.

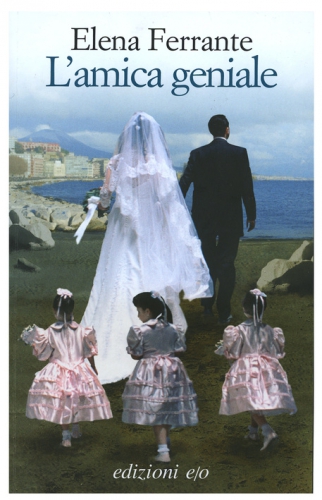

Lila prend sa revanche contre Stefano de toutes les manières possibles, dépense sans compter, se fait remarquer partout. Elle le prend de court lorsqu’elle accepte qu’une grande photo d’elle en robe de mariée décore la vitrine du nouveau magasin de chaussures très chic que vont ouvrir les frères Solara, avec qui il s’est associé, sur la Piazza dei Martiri. Stefano confie un jour à Lenù comment sa femme lui fait la guerre et déclenche la violence en lui, depuis leur nuit de noces. Il voudrait qu’elle la raisonne, pour qu’elle se comporte en épouse plutôt qu’en ennemie.

Le nouveau nom conte tous les rebondissements de la vie de ce couple explosif et des autres qui se forment : la sœur de Stefano se fiance à Rino, le frère de Lila. L’amie « prodigieuse » a deviné depuis longtemps que Lenù est attirée en secret par Nino. Enceinte, elle déborde d’énergie, s’épuise en s’occupant de la nouvelle épicerie ouverte par Stefano, puis du chantier de la Piazza dei Martiri, passant d’un magasin à l’autre, puisant dans le tiroir-caisse, distribuant de l’argent à ses amis, jouant les stars.

Le jour de l’inauguration du magasin des Solara, Lila fait une fausse couche. Les chaussures Cerullo ont beaucoup de succès, bientôt on commence à les imiter. Sollicitée pour en créer de nouvelles, Lila refuse, ça ne l’intéresse plus, elle laisse son frère se débrouiller. Mais les Solara savent qu’elle a de bonnes idées et veulent lui confier le magasin.

Pour Lenù, le grand événement, c’est l’invitation de son professeur de lycée à une fête chez elle – « Pour moi, c’était comme me présenter à la cour, faire la révérence à la reine et danser avec les princes. » Elle n’a pas de belle robe, a peur de se ridiculiser. Quand Lila veut l’accompagner, elle craint qu’elle se fasse remarquer, parle en dialecte, mais elle n’ose refuser. Les enfants de Mme Galiani l’accueillent si gentiment que Lenù se sent tout de suite à l’aise.

« Tout à coup, je me rendis compte que mon état de suspension qui avait commencé le jour du mariage de Lila était fini. Je savais me comporter avec ces gens-là, et je me sentais mieux avec eux qu’avec mes amis du quartier. » C’est une soirée très heureuse même si Nadia, la fille de son professeur, est la belle petite amie de Nino, également présent. Lenù est enchantée de discuter avec ces jeunes gens cultivés qui évoquent l’actualité politique et leurs lectures. Lila, restée en marge, s’est ennuyée. Dans la voiture de Stefano venu les chercher, elle éclate en moqueries contre « ces gens-là », contre Nino le beau parleur, contre Lenù et sa façon prétentieuse de parler avec eux. Il s’ensuivra une première rupture et une longue séparation.

Nino aime discuter avec Lenù, lui prête une revue où elle découvre un article de lui, se renseigne sur ses projets de vacances et lui suggère, si elle le peut, d’aller à Forio, sur l’île d’Ischia, où il séjournera dans la maison d’un ami. En principe, ce ne sera pas possible, à cause de son travail, mais quand il est question de se rendre à la mer sur les conseils du médecin pour Lila, qui n’arrive plus à être enceinte, et que celle-ci lui propose de l’engager pour lui tenir compagnie, elle accepte – pour revoir Nino. Lenù ne peut résister à Lila. Malgré tout ce qui est déjà arrivé, elle ne soupçonne pas, dans son enthousiasme, tout ce dont son amie est capable, avec elle ou à ses dépens.

Cette amitié aux péripéties feuilletonnesques ne nous tiendrait pas si fort en haleine si elle ne se mêlait aux autres composantes de cette saga (Le nouveau nom est le deuxième de quatre tomes) : une observation précise des milieux, des familles et des modes de vie, le questionnement perpétuel sur la situation sociale, le rôle des études, les choix à faire pour ces jeunes adultes. Lenù ne peut nier ni son appartenance à ce quartier de Naples ni son désir d’en sortir par le haut. Y arrivera-t-elle ? Avec ou sans l’imprévisible Lila ?